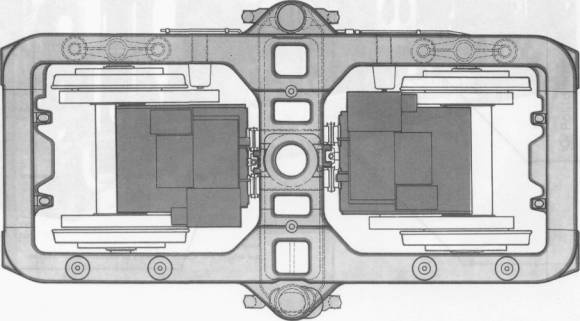

Der Drehgestellrahmen besteht aus Längs- und Querträgern, die aus Blechen kastenförmig zusammengeschweißt

sind und als Hohlkörper ausgebildet sind. Durch Diese Hohlträger erhielt man

bei geringem Gewicht eine hohe Festigkeit und Widerstandskraft. Im mittleren Querträger ist. weit nach unten gezogen, das Drehzapfenlager angeordnet, in dem der am Brückenrahmen befestigte Drehzapfen beweglich gelagert ist.

In diese Führung ragt der am Rahmen der Lok befestigte Drehzapfen hinein, der die gesamten Zugkräfte vom Drehgestell auf den Rahmen und damit auf den Zughaken übertragen muß.

Damit die beiden vorauslaufenden Achsen der Drehgestelle beim Anfahren eines schweren Zuges nicht so sehr nach oben gezogen und damit entlastet werden, sind die Drehzapfenlager möglichst tief im Drehgestell, nur ungefähr 50 cm über der Schienenoberkante, angeordnet. Dadurch sind die Drehzapfen recht

lang Diese Tiefanlenkung am Drehzapfen verringert die Entlastung des jeweils vorauslaufenden Radsatzes beim Anfahren und trägt dadurch zu den guten Anfahreigenschaften der Lokomotive bei.

Bei den zweiachsigen Drehgestellen läuft über die Drehgestellmitte ein Zwischenträger, der die Drehzapfenführung enthält.

. Sie müssen aber die in Längsrichtung der Lok wirkenden Zug- und Stoßkräfte übernehmen. Querbewegungen werden durch zwei Rückstellfedern beiderseits eines jeden Drehzapfens aufgefangen. Um auftretende Reibung möglichst gering zu halten, schwimmen die Drehzapfenlager in ölgefüllten Stahlblöcken.

Wegen ihrer schwimmenden Lage können die Drehzapfen keine Abstützfunktion für den Rahmen vornehmen. Die Abstützung übernehmen bei den ersten Einheits-Elloks Schraubenfedern, von denen je eine auf jeder Drehgestellseite zu finden ist. Ihre Führungskästen gleiten bei Drehungen der Drehgestelle auf geschmierten

Hartmanganleisten am Lokrahmen. Die Lokrahmen besitzen also vier Abstützungen. Da sich,

diese Art der Abstützung nicht bewährt hat, wurden an zahlreichen Loks des ersten Typenprogramms konstruktive Verbesserungen

vorgenommen . Damit sich die Drehgestelle beim Entgleisen oder Aufgleisen nicht vom Lokrahmen lösen, sind sie mit Aufhängestangen lose mit dem Brückenrahmen

verbunden.

An den Drehgestellen befindet sich die elektro-pneumatisch betätigte Sandstreueinrichtung. Der Lokführer hat die Möglichkeit, entweder die Magnetventile der Streueinrichtung der in Fahrtrichtung vordersten Achse oder die Ventile der Streueinrichtungen der vorderen Achsen beider Drehgestelle elektrisch zu betätigen.

Probleme führen zu

Bauartänderungen

Sofort nach der Indienststellung der ersten Serien-E 10 zeigten sich

konstruktive Mängel. Der größte Mangel waren die schlechten

Laufeigenschaften der Lok. Bei Geschwindigkeiten oberhalb von 80 km/h

begannen die

Drehgestelle - durch schlechten Oberbau angeregt - Nickschwingungen

durchzuführen, die bei zunehmender Geschwindigkeit so heftig wurden,

dass die Achslagergehäuse gegen den Drehgestellrahmen schlugen.

Gleichzeitig setzten Wankbewegungen der Brücke gegenüber den

Drehgestellen ein. In Kurven fing sich die Lok jedoch wieder. Die DB zog

zunächst die Konsequenz, auf geraden Streckenabschnitten mit schlechtem

Oberbau die Höchstgeschwindigkeit beim Befahren mit Neubau-Elloks auf 80

km/h herabzusetzen. Gleichzeitig wurde das BZA Minden beauftragt, bei

Probefahrten zwischen Offenburg und Basel Schwingungsdämpfungs-maßnahmen

auf ihre Brauchbarkeit hin zu untersuchen. Dabei stellte man fest, dass

man befriedigende Laufeigenschaften erzielte, wenn man bei der

Achslagerfederung Gummifedern anstelle von Stahlfedern benutzte und

parallel zur Brückenabstützung Teleskopstoßdämpfer einbaute. Alle

schnellfahrenden Neubau-Elloks - also Loks der Baureihen E 10 und E 41 -

die bis Mitte 1957 ausgeliefert worden waren, erhielten umgehend die

genannten Teile eingebaut, da sich zu diesem Zeitpunkt bereits

zahlreiche Federbrüche und Brüche an Ausrüstungsteilen der Loks ereignet

hatten, die auf das schlechte Laufverhalten zurückzuführen waren.

Neubauten rüstete man gleich mit den Zusatzteilen aus.Außer durch ihre

schlechten Laufeigenschaften fielen die Drehgestelle durch eine weitere

schlechte Eigenschaft auf: Sie ließen sich sehr schwer drehen. Eine

Kraft von 15 W (entsprechend 1,5 t!) war am Spurkranz nötig, um die

Drehbewegung eines Drehgestells hervorzurufen. Dies hatte einen hohen

Radreifenverschleiß bei Kurvenfahrt zur Folge. Die E 10-Radreifen hatten

nur eine halb so große Lebensdauer wie die der E 44. Versuche zeigten,

dass man diesen unhaltbare Zustand dadurch verbessern konnte, dass die

Gleitschienen an der Brücke aus Gummi statt aus Stahl gefertigt wurden.

Nun waren selbst zur Vollauslenkung des Drehgestells Kräfte von nur max.

8kN (entsprechend 800kg) nötig. Die Loks der ersten Lieferungen wurden

entsprechend nachgerüstet. Aber trotz der, Hilfsmaßnahmen waren die

Laufeigenschaften der Drehgestelle nicht gut. Vor allem bei

Geschwindigkeiten über 140km/h waren sie; kaum noch befriedigend. Daher

beauftragte man die drei E 10-Herstellerfirmen Krupp, Krauss-Maffei und

Henschel mit der Konstruktion von neuen Drehgestellen.

Anfang 1960 lieferten diese Firmen ihre Versuchsdrehgestelle ab.

Vergleichsmessungen mit den Seriendrehgestellen belegten, dass die

Laufeigenschaften des Henschel-Drehgestells bei Geschwindigkeiten bis

140 km/h etwas besser, darüber aber deutlich besser als beim

Seriendrehgestell waren. Das Krauss-Maffei-Drehgestell zeigte bei allen

Geschwindigkeiten schlechtere Laufeigenschaften. Das Krupp-Drehgestell

wurde vorübergehend in E 10170 eingebaut. Es zeigte derart schlechte

Laufeigenschaften, dass die Lok vom Bw Heidelberg für die Dauer des

Versuchseinsatzes fast nur vor Güterzügen eingesetzt werden konnte. Die

DB zog daraus die Konsequenz, aus Gründen der Einheitlichkeit die

Neubauten der Serien-E 10 weiterhin mit den Seriendrehgestellen

auszurüsten. Lediglich einige E 10, deren Höchstgeschwindigkeit über 150

km/h liegen sollte, erhielten Henschel-Drehgestelle.

Damit waren die Drehgestell-Versuche aber noch nicht abgeschlossen.

Krauss-Maffei verbesserte die Konstruktion ihres Versuchsdrehgestells.

Nun übertraf es in der Laufruhe alle übrigen E 10-Drehgestelle. Da aber

zum Zeitpunkt seiner Bewährung (Ende 1967) bereits die Bestellung der

letzten E 10-Bauserien erfolgte (Auslieferung bis März 1969), blieb das

Krauss-Maffei-Versuchsdrehgestell leider ein Einzelstück. Es stand aber

bei der Konstruktion der Drehgestelle der Baureihe 111 Pate. Schließlich

verfügte man 1986 die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit aller Loks

mit Seriendrehgestellen auf 140 km/h wegen ihrer bescheidenen

Laufeigenschaften bei hohen Geschwindigkeiten. 1991 musste wegen Schäden

an den Drehgestellen und den Antrieben die Höchstgeschwindigkeit der

Loks mit Henschel-Drehgestellen zeitweise sogar auf 120 km/h

herabgesetzt werden. Erst umfangreiche Maßnahmen erlaubten wieder die

alte Höchstgeschwindigkeit.

|

Drehgestellrahmen

Drehgestellrahmen

Drehgestellrahmen

Drehgestellrahmen